理科の実験と端末4年生が理科でものの温まり方を学習しています。

私のような年寄りには、子どもの頃に「風呂をくべて沸かす」経験があり、水が上から温まっていくことは常識だったのですが、この頃の子どもにはそのような生活経験はありません。金属の伝導を学習した後に水を温めると、子どもには新鮮な驚きが発生するようです。

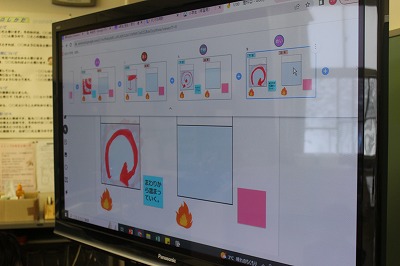

今回は、水の対流を、示温インクと削り節を使って確かめる実験を、1時間でやりきりました。やはり、予想や考察をジャムボードで共有することには、かなりの時短効果があるようです。

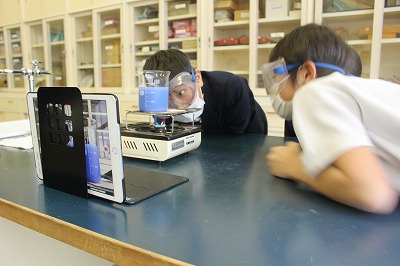

もうひとつ、実験を動画で記録することについて。

動画で記録することには、➀実験をリプレイできること ②方法の違う実験を共有できること また比較できること などのメリットがあります。実験の様子を子ども全員が端末で撮影する、といった授業公開も見たことがありますが、動画は肉眼の観察に劣ります。動画では、ビーカーの底と、水面がピンクに変色する様子が記録されていますが、かすかにピンクに変色し、ゆげのように上昇していく動きが記録されていません。自分の目でしっかり観察しないとそれには気づけないのです。