市販教材のよしあし

我々小学校の教員は、子どもの学習を効果的に進めるために、市販の教材を利用することがよくあります。特に理科や図工。ちょうど授業でこのよしあしについて考えさせられたので、紹介します。

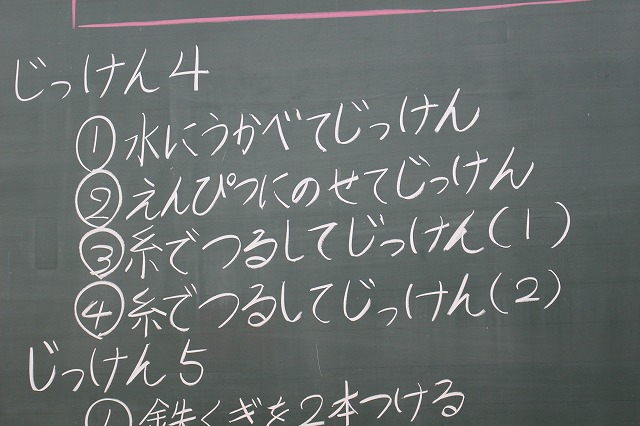

3年生は理科で「じしゃくのせいしつ」の学習をしています。

磁石には、N極が北を向く性質があります。(だからNという)

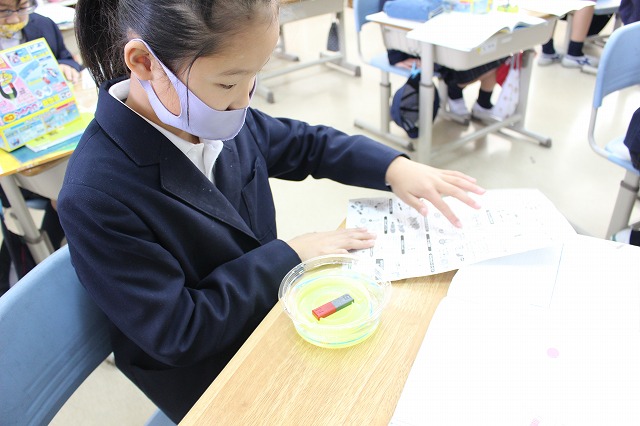

これを水に浮かべたり、

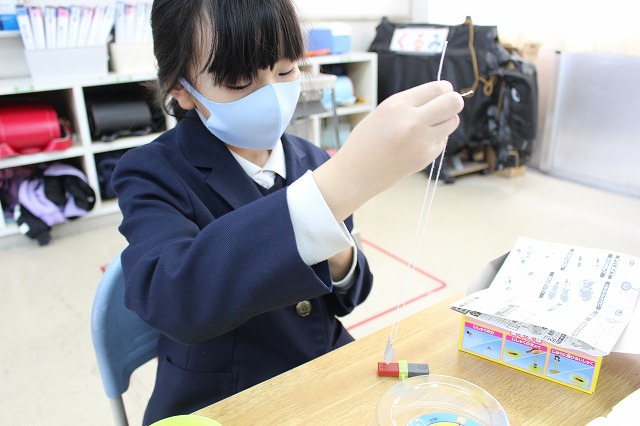

糸につるしたり、

えんぴつに刺して回したり、

いろいろな方法の実験を通してこの性質が真理であることを確かめます。

キットを使えば、これらの実験が手軽に、自力でできるように、よく工夫されています。

お金はかかりますが、その分、子どもの興味や、理解度に合わせて、幅広い実験を進めていくこともできます。

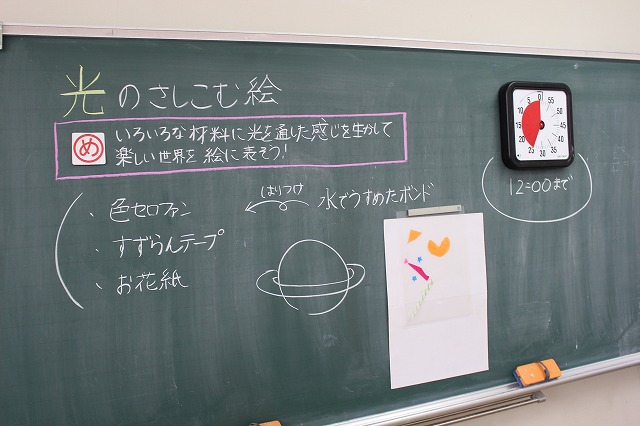

4年生は図工で「光の差し込む絵」を作っていました。

市販の教材には、のり付きのプラ板にセロハンを貼って仕上げていくものがあり、私も担任時代によく利用していました。が、4年生は、セロハンを水で溶いたボンドで貼り付ける、という方法でやっていました。

担任に理由を尋ねてみると、

「安上がりだから。(片付けででてきた大量のプラ板を教頭に押しつけられて、何かに使えないか、と考えていたから)それから、市販のものより材料を幅広く選べるから。」ということでした。

遠回りで、手間がかかる作業にも大切な意味があります。

先生方は、常にこのようなことを思案しながら、教材を選んでいます。